アマチュア無線との出合い。(その一)

ex-J3DC 武田正信先生との出会い。

終戦直後の昭和24年ごろ、私は商科の学生でしたが、関西学院の心理学の先生に

出会ったのが、アマチュア無線をやりだすきっかけです。武田教授は、

芦屋市の翠ヶ丘で、昭和の初めに開局された戦前のOMです。

講義の中で、雑談交じりでアマチュア無線で世界と交信する楽しさを

話されたのですが、これが、もともとラジオ少年だった私が、先生と直接話す

きっかけとなったのです。これが縁で、芦屋市の翠ヶ丘の先生のQTHにお伺いし

いろいろと無線のことを教えていただいたものです。先生の家の広い庭には、

火見櫓のような木組みのタワーが建っており、まだGHQから無線電波の発信は

許可されて居りませんでしたから、先生は、コリンズでSWLをしておられたようです。

私も、先生に感化されて、自作の1−V-1(ワンヴイワン)を作り、SWLを楽しみました。

高周波増幅一段と再生検波に低周波増幅一段にイヤフォンで、もっぱらCWのSWLを

楽しみました。日本でアマチュア無線が正式に再開されたのは昭和27年頃でしたから

昭和24−25年頃は、SWLは、結構盛んでした。記憶は定かではありませんが、真空管

は、太平洋戦争中、航空機に使用していた「ソラ」の放出品を日本橋で買ってきて

高周波増幅段に使ったように思います。0−V−1でも、再生をかければ、ヨーロッパ

のCWが、取れました。あの頃は、ヨーロッパのハムに受信レポートを送り、

You are 1st SWL from Japan. と書かれたQSLカードを受け取って、得々として、

初期のCQ誌に投稿したものでした。

確か、昭和27年にアマチュア無線解禁後、第2回目の国家試験を受けて、昭和28年

に芦屋市で開局、送信機は、日本陸軍の放出品の携帯式「地三号」無線機のケースを

利用、終段807にスクリーン変調とリオンのクリスタルマイク、受信機は、船舶用の1−V−2

(6D6,6C6)で、送受切り替えもマニュアルで、今考えると、よくあんな機械

で電監の出張検査に通ったものと感心するような代物でした。(続く)

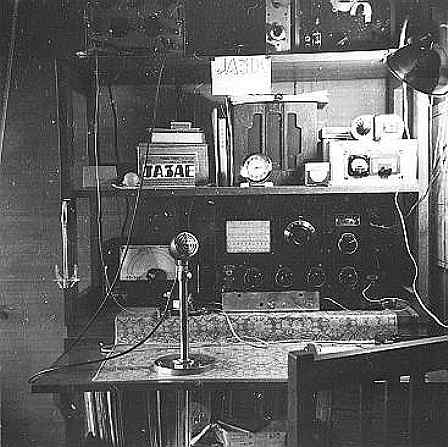

昭和28年開局当時のシャックです

(棚の最上段、左から、地三号利用送信機、自作吸収型波長計,自作1-V-1

下段、左から、自作VFO,船舶局用中古短波受信機)

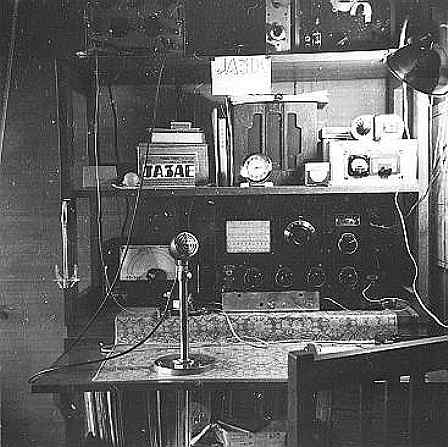

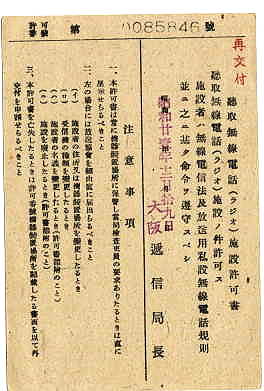

これは何でしょう??

これは無線局の免許証ではありません!

阪神大震災で、シャックから開局当時の免許証まで、すべてを失いましたが、廃墟から引っ張り出した

古い写真帳から出てきたものです。「聴取無線電話施設許可書」とあります。昭和21年ごろは、

ラジオを聞くだけでも、逓信局(今の郵政省)から許可証が必要だったのです。

ちょっ読みにくいですが、「施設者ハ無線電信法及ビ放送用私設無線電話規則並ビニ之ニ基ク命令ヲ遵守スベシ」

と印刷されてあります。終戦直後は、AMラジオを所有するのにも、こんな許可証が必要だったのです。

今昔の感がありますね。

「私とアマチュア無線その二」へ